Formation et Extraction du pétrole

Nous savons tous que la principale source d'énergie mondiale est le pétrole. Mais comment se forme-t-elle dans les sous-sols ? Quels sont les moyens de l'extraire ? Et cette extraction n'a-t-elle pas des impacts sur l'environnement ? Autant de questions que nous nous sommes posés pour commencer notre TPE.

Dans cette première partie, nous verrons comment le pétrole, matière fossile, se forme, comment il est extrait et enfin les changements que cette extraction entraîne.

a) Formation de gisements

b) Extraction du pétrole

c) Impacts environnementaux

a) Formation de gisements

Le pétrole est issu d'une lente transformation et de réactions naturelles. Au fond des mers et des océans, la matière organique (animaux morts, beaucoup de plancton), se mélange à des sédiments (sable, sel, débris de roches).Il y a accumulation de ces sédiments, maintenant riches en matière organique, durant des millions d'années : le Kérogène est formé.

L'accumulation des couches de kérogène augmente en masse, et grâce au mouvement des plaques tectoniques, ces couches s'enfoncent petit à petit dans le sol.

Plus elles s'enfoncent, plus la pression et la température du milieu sont hautes. Le kérogène subit donc une décomposition thermique : la pyrolyse (destruction par la chaleur).

La matière organique accumulée (composée d'atomes de carbone C, d'hydrogène H, de dioxygène O2 et d'azote N) devient un hydrocarbure, au sein de la roche mère, composé uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène.

Après la transformation, le pétrole est mélangé à du gaz (azote, oxydes de carbone...), et à de l'eau (2H + O = H2). Ce mélange prend un volume plus important que celui des déchets organiques dont il est issu, la pression devient donc plus forte. Les hydrocarbures, mêlés à l'eau et au gaz, remontent donc vers la surface.

S'il ne rencontre aucun obstacle à sa remontée, le pétrole s'échappe du sol à la surface, mais celui-ci rencontre souvent une couche imperméable.

Le pétrole est ainsi piégé dans un dôme, par cette roche imperméable :

Le pétrole se trouve donc sous cette roche imperméable, entre une couche de gaz (au dessus) et une couche d'eau (en dessous).

b) Extraction du pétrole

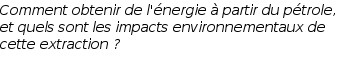

Connaissant le principe de formation du pétrole, les géologues vont d'abord rechercher les zones exploitables tout d'abord dans les bassins sédimentaires.La recherche de pétrole est effectuée par des camions-vibreurs, qui, en produisant des ondes sismiques (explosions ou chocs sur le sol), et grâce au principe de la sismique réflexion, permettront d'analyser les ondes renvoyées, pour estimer la probabilité de présence de pétrole.

Principe de la sismique réflexion

Pour ce qui est des gisements sous-marins, ils sont recherchés par des navires-sismiques, qui produisent des ondes sismiques grâce à des canons à air ou à eau. L'analyse des ondes se fait sur le même principe que pour les gisements terrestres.

Fonctionnement du navire sismique

Une fois qu'un gisement est découvert, un forage doit être mis en place pour atteindre le réservoir de pétrole.

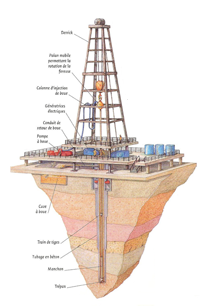

Les tiges de forages sont maintenues à la verticale par un Derrick (sorte de mât servant de support) :

A l'extrémité des tiges de forages se trouve le trépan, muni de dents en acier ou en diamant, permettant le forage des couches de roches.

Le puits est creusé jusqu'à l'atteinte du gisement, pouvant atteindre jusqu'à 4000 mètres.

Afin de refroidir la tige, on injecte de la boue qui permettra aussi l'évacuation des débris de roches arrachés, et d'équilibrer la pression dans le tube.

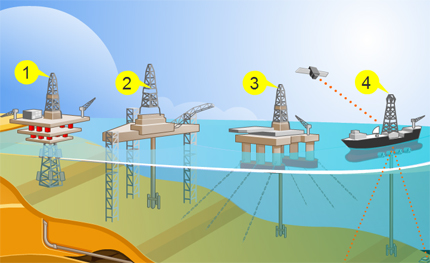

Les gisements sous-marins, eux, sont atteints par différents appareils de forage, chacun adapté à une tranche de profondeur d'eau allant jusqu'à plus de 2500m.

Plateformes pétrolières

1. Plateforme fixe : (jusqu'à 100m) Ces plateformes sont fixées au fond de l'eau, et sont donc reliées de manière rigide au système d'extraction.

2. Plateforme auto-élévatrice : (jusqu'à 500m) elle est constituée d'une coque flottante qui circule le long de "jambes" fixées aux fonds marins.

3. Plateforme semi-submersible : (jusqu'à 1000m) cette plateforme est composée d'un flotteur immergé et d'un pont qui doit se situer au dessus de toute vague. Le flotteur est stabilisé par des hélices, et des ancres fixées aux fonds.

4. Navire à positionnement dynamique : (supérieur à 1000m) navire guidé par satellite pour un positionnement stable et vertical au dessus du gisement.

Lorsque les hydrocarbures sont atteints, et si la pression est suffisante pour qu'il remontent naturellement, les foreurs laissent remonter le pétrole.

C'est la Récupération primaire, possible lorsque le puit est dit "éruptif" (lorsque le pétrole remonte seul). On estime que cette récupération permet de remonter 5 à 40% du pétrole. On voit donc une très grande différence selon les puits.

Un séparateur, à la surface, permet de séparer le pétrole des différents gaz et de l'eau.

Lorsque la récupération primaire n'est plus possible, on remplace le derrick par une ou plusieurs pompes, immergées au fond du puits, comme les pompes à tête de cheval (appelée ainsi pour leur forme) :

Animation Pompe tête de cheval

C'est la Récupération secondaire, première partie de la Récupération assistée. On augmente aussi la pression dans le puits grâce à des injections d'eau, et la ré-injection des gaz obtenus lors de la première récupération (dioxyde de carbone CO2 ou azote N).

Cette phase de l'exploitation du gisement permet quand à elle d'extraire 25 à 35% du pétrole du puits.

Pour finir, les exploitants d'un puits de pétrole lancent la Récupération tertiaire, seconde partie de la Récupération assistée. Cette phase consiste à diminuer la viscosité du pétrole restant, afin de permettre d'en remonter une plus grande quantité.

Il existe différents moyens pour ceci, mais le plus utilisé est l'injection de gaz, cette fois dans la partie liquide du gisement.

c) Impacts environnementaux

Nous venons de voir comment le pétrole était extrait des sous-sols, dans lesquels il pénètre de manière naturelle, mais dont il est extrait par des techniques humaines. Cette extraction entraîne donc, comme nous allons le voir, des impacts environnementaux.Tout d'abord, nous avons vu que le pétrole sous-terrain était situé entre une couche de gaz et une couche d'eau.

Lorsque le pétrole remonte à la surface, il est mélangé à ces deux produits.

L'eau peut-être réinjectée durant la phase secondaire.

Les gaz sont parfois réinjectés, mais ils sont souvent torchés (brûlés). En effet, les installations permettant d'exploiter ces gaz naturels sont trop éloignées et leur transport coûterait trop cher.

Leur torchage contribue donc à l'augmentation de l'effet de serre (production de dioxyde de carbone).

Torchère

De plus, les réservoirs de pétrole se trouvent dans des milieux très différents, y compris dans les forêts. L'installation de forages et de puits de pétrole entraîne donc une destruction des forêts (déjà plus de 3000 km² détruits au Canada pour la production de pétrole).

De plus, l'extraction pollue et détruit le sol des forêts, la renaissance de ces forêts est donc impossible.

Toujours au Canada, dans la région d'Alberta, on estime que l'exploitation des sables bitumineux (mélange de pétrole et de sable), utilise un baril de pétrole pour en extraire deux, et qu'un baril équivaut à environ 80kg de gaz à effet de serre.

Les ressources pétrolières diminuant, on assiste de plus en plus à l'exploitation de ces sables.

Exploitation des sables bitumineux

Ces sables, une fois extraits, sont placés dans des bassins de décantation, dans lesquels, mélangés à de l'eau et des produits servant à réduire sa viscosité, le sable et les hydrocarbures se séparent.

Ces bassins sont très dangereux pour l'environnement, car ils laissent s'échapper le mercure ou l'arsenic présents dans les sables sous forme gazeuse.

De plus, on assiste parfois au déversement, volontaire ou accidentel, des eaux usées dans les cours d'eaux alentours.

C'est ainsi que sont morts plus de 500 canards aux alentours des bassins de décantation de Fort McMurray, au Canada.

Le mercure et l'arsenic sont toxiques pour les animaux, ainsi que pour les hommes.

Le mercure affecte les voies respiratoires et est soluble dans le sang. Il peut ainsi altérer le cerveau et le système nerveux.

Il est la cause de l'inhibition de la croissance de certains végétaux et animaux, ainsi que de la reproduction de certains animaux aux alentours des bassins de décantation.

L'arsenic est cancérogène lorsqu'on subit une exposition longue, et peut provoquer la mort par intoxication (pour les hommes, les plantes et les animaux).

| Introduction |  |  |  | Traitement en raffinerie |